Weinmost bildet die Grundlage für die in Deutschland kulturrelevanten Rot- und Weißweine. Wir nutzen DeltaMaster 6, um Auffälligkeiten bei Erntemengen und Erträgen pro Hektar im Zeitverlauf zu identifizieren.

Weinmost: die Daten

Weine gehören in Deutschland zu den beliebtesten alkoholischen Getränken. Weinmost ist der frisch gepresste, unvergorene Saft aus Weintrauben, der als Ausgangsprodukt für die Weinherstellung dient. Aus Weinmost werden in kleinerem Umfang auch Sekt und Traubensaft hergestellt, wobei aber für letzteren Traubensorten verwendet werden, aus denen man üblicherweise keinen Wein herstellt.

Beim Statistischen Bundesamt lassen sich in der GENESIS-Online-Datenbank Daten zur Weinernte herunterladen, wobei pro Datensatz nur eine Teilmenge aller möglichen Dimensionen vorliegt. Wohl wegen zu großer Dateien bietet kein Datensatz sämtliche genannten Dimensionen in der Kombination an.

Weinmost-Daten für 2024

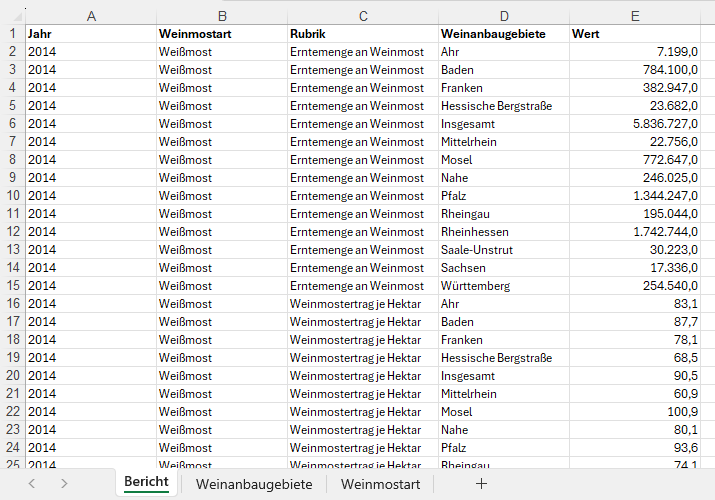

Somit habe ich einen dieser Datensätze – nämlich 41253-0002: „Erntemenge an Weinmost, Weinmostertrag je Hektar, Rebfläche im Ertrag: Deutschland, Jahre, Art des Weinmosts,

Weinanbaugebiete“ ausgewählt, da die Daten in diesem Fall auch über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen.

Alternativ stünden in anderen Datensätzen Mostqualität, Rebsorte oder Bundesländer zur Auswahl.

Somit setzen wir in dieser Analyse den Fokus auf die Quantität der Weinernte.

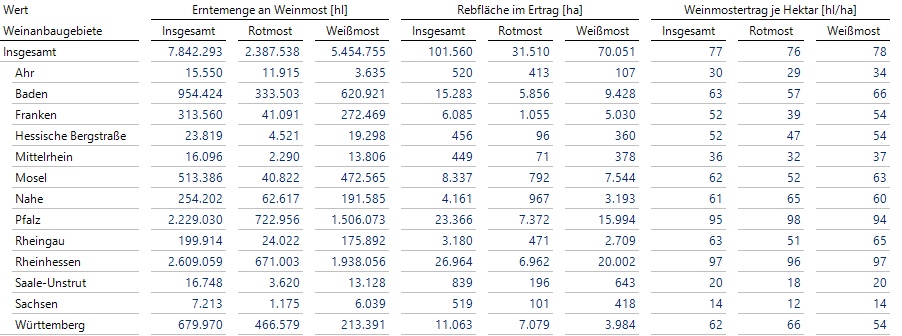

Obige Tabelle zeigt die vorhandenen Daten exemplarisch für das Jahr 2024. Insgesamt liegen die Daten seit 1991 vor. Für diesen Blogbeitrag habe ich mich auf die Daten seit 2014 beschränkt.

Welche Größen liegen vor?

- Weinanbaugebiete: Beispielsweise Rheinhessen, Pfalz, Baden, Franken usw., zusätzlich eine vorberechnete Größe Insgesamt

- Weinmost-Art: Rotmost und Weißmost, außerdem eine vorberechnete Größe Insgesamt

- Erntemenge an Weinmost in Hektolitern

- Rebfläche im Ertrag in Hektar: Dazu gehören nicht die Flächen mit jungen Weinreben, bei denen noch keine Weinlese stattfindet, und auch nicht die Flächen mit Trauben, die für Traubensaft verwendet werden.

- Weinmostertrag je Hektar

Bei der Vorbereitung der Daten und der Modellierung müssen wir ein paar Hürden überwinden. Ich habe nicht ohne Grund eine ausführliche Darstellung mit allen Ziffern gewählt und nicht die kompakte Schreibweise, die wir standardmäßig in DeltaMaster einsetzen.

Weinmost-Daten: die Hürden

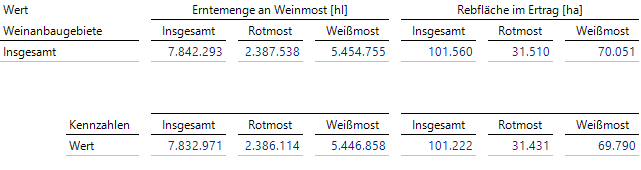

Aggregiert man Erntemengen und Rebflächen über die vorhandenen Weinanbaugebiete, so stellt man fest, dass sich nicht die vorberechnete Insgesamt-Größe ergibt:

Vorberechnete Insgesamt-Größen (oben) und eigene Aggregation (unten)

Offensichtlich existieren Weinanbaugebiete kleineren Ausmaßes, die es nur in die Insgesamt-Größe geschafft haben, aber noch nicht genügend Relevanz für eine eigene Rubrik aufweisen. Die Hierarchie ist somit unvollständig. Mit diesem Thema hatte ich mich ausführlich im Beitrag Unvollständige Hierarchien modellieren und einsetzen beschäftigt.

Möchte man selbst aggregieren, müsste man ein künstliches Restelement erzeugen, um die gegebenen Gesamtwerte zu erhalten.

Bei der Weinmost-Art (ich schreibe gelegentlich lieber Weinmost-Art, da ich Weinmostart ständig als Weinmo-Start lese) existiert ein ähnliches Problem mit anderer Ursache. Schauen wir beispielsweise auf Sachsen, so sehen wir diese Werte:

In Sachsen geht die Addition nicht auf

Offensichtlich ist die Summe von 1175 und 6039 gleich 7214 – und nicht 7213 wie vorberechnet! Diese Daten liegen ohne Nachkommastellen vor. Der Grund der Unstimmigkeit ist in der Rundung zu finden.

Ohne die tatsächlichen Zahlen zu kennen: Lauteten die Werte mit einer Nachkommastelle 1174,6 und 6038,7, so ergäben sich gerundete Werte von 1175 und 6039 und die Summe wäre 7213,3, das auf 7213 gerundet wird. Mit der Problematik habe ich mich bereits in dem frühen Blog-Artikel Runden: Abgerundet wird zum Schluss beschäftigt.

Bei eigener Aggregation mit den gegebenen ganzzahligen Werten ergäbe sich ein kleiner, aber störender Schönheitsfehler. Meine angegebene Gesamtgröße würde vom veröffentlichten Wert abweichen. In diesem Fall wäre es aber auch unpassend, eine Saldogröße einzuführen.

Auch ein Ansatz mit kreativ gewählten Nachkommastellen, sodass sich gerundet die gegebenen Werte ergeben, ist nicht besonders vertrauenserweckend.

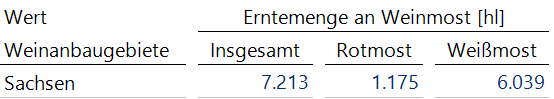

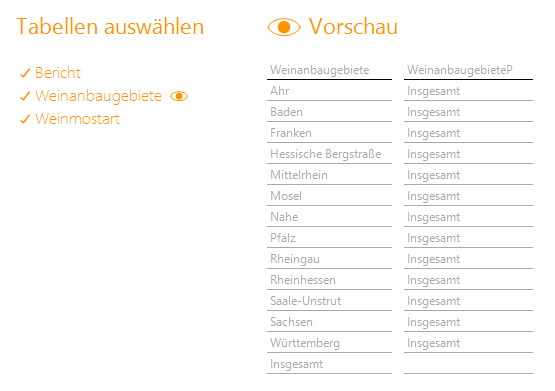

Weinmost-Modellierung mit Parent-Child-Hierarchien: Tabellen vorbereiten

In der relationalen Modellierung setzen wir deshalb am besten Parent-Child-Hierarchien ein, einmal für die unvollständige Hierarchie der Weinanbaugebiete und einmal für die vollständige Hierarchie der Weinmost-Arten. Das heißt, wir erstellen in Excel noch die folgenden zwei Tabellen:

Dimensionstabellen für Parent-Child-Hierarchie

Zu jedem einfachen Dimensionselement aus der ersten Spalte geben wir in der zweiten Spalte das jeweils übergeordnete Element „Insgesamt“ der zugehörigen Dimension an. Wichtig ist, dass auch in der ersten Spalte das Insgesamt-Element erwähnt werden muss; jedoch bleibt für „Insgesamt“ die zweite Spalte leer.

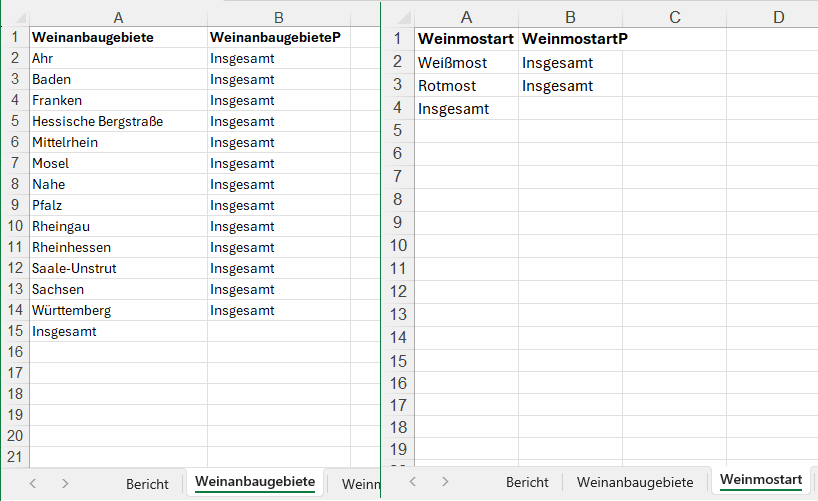

Die Fakttabelle haben wir in die folgende Form gebracht:

Fakttabelle für Weinmost-Daten

Die Kennzahlen liegen somit in einer Kennzahl-Dimension Rubrik vor, mit nur einer echten Kennzahlspalte namens Wert.

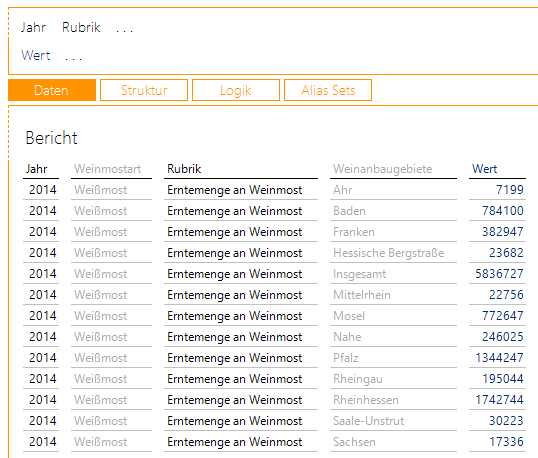

Weinmost-Modellierung mit Parent-Child-Hierarchien: Modellierung in DeltaMaster

In DeltaMaster nutzen wir die Variante Microsoft Excel/SQL Selfservice, wählen die Excel-Datei aus und aktivieren die drei erkannten Tabellenblätter:

Fakttabelle und zwei Dimensionstabellen aktivieren

Wir wechseln zu Modellieren und deklarieren in der Fakttabelle Jahr und Rubrik als Dimensionen und Wert als Analysewert, entweder per Rechtsklick über das Kontextmenü der Spaltenüberschriften oder über Drag-and-drop der Spaltenüberschriften in die passende Zeile im oberen Bereich:

In Fakttabelle Dimensionen und Kennzahlen festlegen

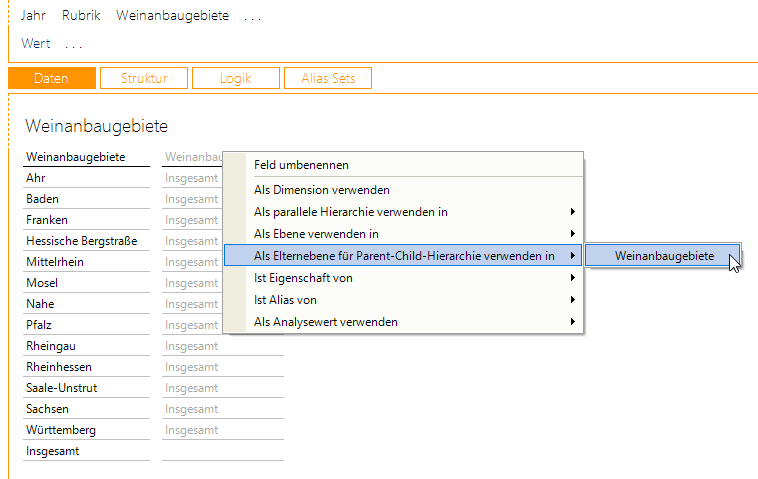

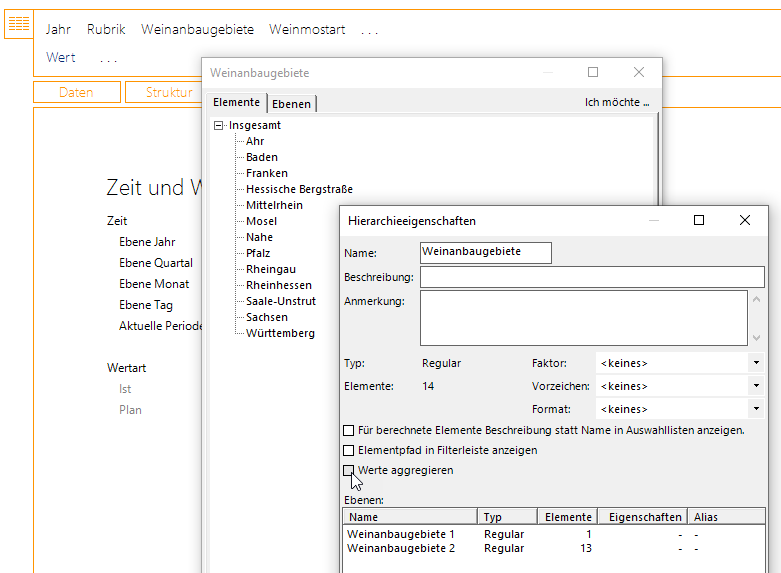

Um die beiden Parent-Child-Hierarchien anzubinden, wechseln wir zunächst zur Tabelle Weinanbaugebiete und deklarieren Weinanbaugebiete als Dimension und die zweite Spalte als Elternebene:

Parent-Child-Beziehung definieren

Bei der zweiten Dimension Weinmost-Art gehen wir analog vor.

Wir wechseln zur Ansicht Struktur und verbinden die Dimensionstabellen mit der Fakttabelle, indem wir jeweils die Dimensionsspalte aus der Dimensionstabelle auf das passende, hier gleichnamige Element der Fakttabelle ziehen:

Dimensionstabellen mit Fakttabelle verbinden

Nun sind wir fast fertig und müssen nur noch verhindern, dass DeltaMaster selbst aggregiert. Dazu wechseln wir in den Modus Modellieren und klicken in der oberen Leiste beispielsweise die Weinanbaugebiete an.

Über Ich möchte … gelangen wir zu den Hierarchieeigenschaften:

Aggregation deaktivieren

Dort deaktivieren wir die Checkbox Werte aggregieren. Analog gehen wir im Fall der Dimension Weinmost-Art vor.

Bemerkung: Bei aktivierter Checkbox würde DeltaMaster zusätzlich zum bereits vorberechneten Wert noch die Werte der Elemente der unteren Ebene dazuaddieren, und wir würden für Insgesamt im Vergleich zum korrekten Wert einen ungefähr doppelt so großen Wert beobachten.

Jetzt ist unser Modell bereit für die Analyse.

Weinmost: Gesamtentwicklung

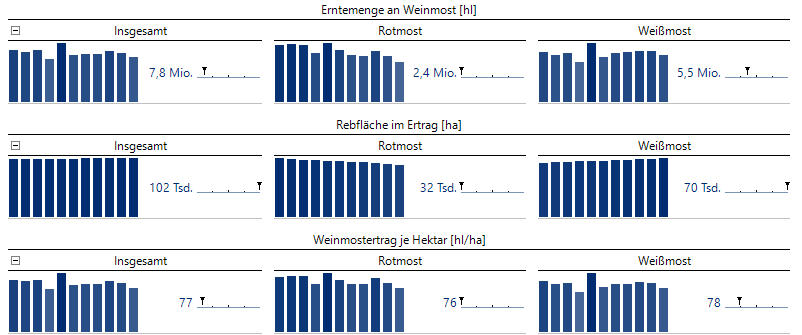

Stellen wir die Weinanbaugebiete für einen Moment zurück und schauen auf die Gesamtentwicklung:

Gesamtentwicklung der Weinmost-Produktion

Die Sparklines-Säulen zeigen die Werte von 2014 bis 2024 und die zusätzliche Skala verdeutlicht, wie der aktuelle Wert im Vergleich zu allen beobachteten Werten einzuordnen ist.

Genauer gesagt, sind Minimum und Maximum in diesen 11 Jahren für die Festlegung der Skala relevant.

Der aktuell im Jahr 2024 beobachtete Wert der Erntemenge von 7,8 Mio. Hektolitern gehört eher zu den geringeren beobachteten Werten des Zeitraums. Der Wert für Rotmost ist der geringste im betrachteten Zeitraum.

Um die Größenordnung der gesamten Erntemenge überhaupt einschätzen zu können, stelle ich mir einen Würfel vor.

Die 7,8 Mio. Hektoliter lassen sich zu 780 Tsd. Kubikmetern umrechnen.

Ziehen wir daraus die dritte Wurzel, erhalten wir eine Kantenlänge des Würfels von ca. 92 Metern. ChatGPT schlägt ironischerweise für einen anschaulichen Vergleich vor, dass mit dieser Menge die Veltins-Arena auf Schalke gefüllt werden könnte (ohne Gewähr!).

Wie viele Flaschen könnten wir mit der Gesamtmenge des Jahres 2024 füllen? Bei einer Standardgröße von 0,75 l pro Flasche sind wir bei knapp über 1 Mrd. Flaschen Weinmost.

Bei der Herstellung des Weines verringert sich aber diese Menge. Je nach Quelle, Rebsorte usw. werden Verluste im Rahmen von 5 % – 20 % genannt.

Schauen wir auf die Rebfläche im Ertrag, so nimmt diese insgesamt leicht zu. Die Flächen sinken bei Rotmost, während sie für Weißmost um einen höheren Betrag steigen.

Ca. 70 % der Fläche wird für Weißmost verwendet und 30 % für Rotmost.

Beim Weinmostertrag je Hektar ragt das Jahr 2018 nach oben heraus; die Ernte im Jahr 2024 war eher mau.

Weinmost in den Weinanbaugebieten

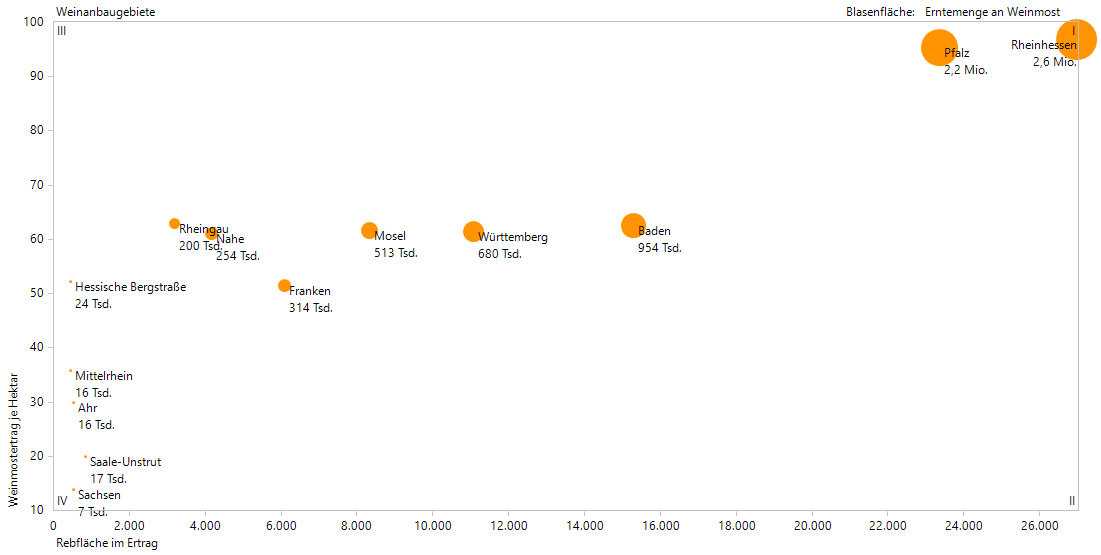

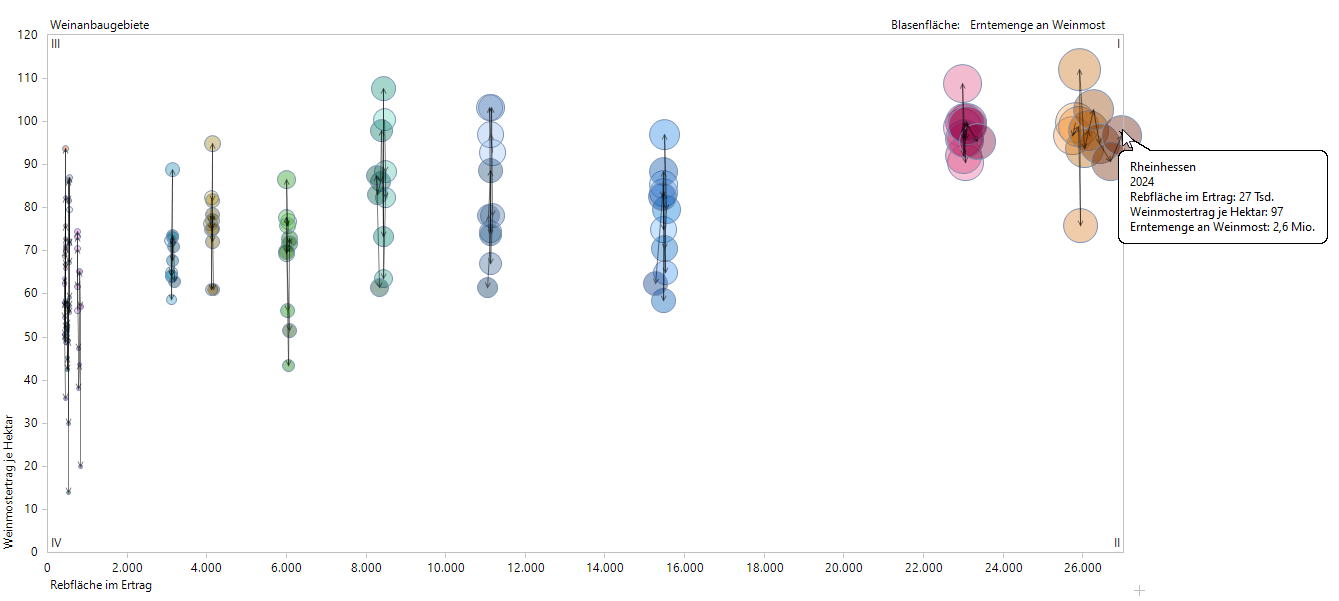

Verschaffen wir uns einmal mittels der Portfolioanalyse einen schnellen Überblick über die Flächen und die Erträge pro Hektar im Jahr 2024 in den einzelnen Weinanbaugebieten:

Rebfläche im Ertrag vs. Weinmostertrag je Hektar im Jahr 2024

Die Blasenfläche ist proportional zur Erntemenge an Weinmost. Es wird deutlich, dass die Weinanbaugebiete mit dem größten Weinmostertrag je Hektar auch die größten Flächen für den Weinanbau zur Verfügung stellen.

Wenn eine Kausalität unterstellt werden kann, dann vermutlich diejenige, dass besonders ertragreiche Böden und passendes Klima dazu verleiten, den Anbau größtmöglich auszuweiten.

Die Gruppe Pfalz und Rheinhessen hatte im Jahr 2024 deutlich höhere Erträge pro Hektar als die nächste Gruppe (Baden, Württemberg, Mosel, Nahe und Rheingau). Erstaunlicherweise sind die Erträge pro Hektar in beiden Gruppen fast auf einer Waagerechten angesiedelt.

Franken folgt mit etwas Abstand und bei fast allen kleineren Weinanbaugebieten sind deutlich niedrigere Erträge je Hektar zu vermelden.

Wie kann man prüfen, ob diese Konstellation über die Jahre stabil ist oder wechselt? Probieren wir einige Varianten aus!

Dynamische Portfolioanalyse

Zunächst bietet sich die Dynamische Portfolioanalyse an. Die Kombinationen Rebfläche und Ertrag je Hektar werden für alle Jahre angezeigt.

Mit der ausgewählten Eigenschaft Punktfärbung nach Objekten erreichen wir, dass jedes Weinanbaugebiet eine eigene Farbe erhält.

Die Aktivierung der Checkbox Zeitabhängige Intensität, ebenfalls in den Eigenschaften zu finden, sorgt dafür, dass spätere Jahre dunkler gefärbt werden. Die zeitliche Richtung wird ebenfalls über Pfeile angezeigt.

Rebfläche im Ertrag vs. Weinmostertrag je Hektar über die Zeit

Zumindest erkennen wir, dass die Werte des Weinmostertrags je Hektar doch recht stark schwanken können und auch für die kleinen Anbaugebiete deutlich höher ausfallen können, als es im Jahr 2024 zu beobachten war.

Da die Rebfläche im Ertrag für die meisten Weinanbaugebiete relativ stabil ist, ist die zeitliche Abfolge etwas schwieriger zu erkennen, da wir uns größtenteils nur auf und ab bewegen. Eine Ausnahme bildet Rheinhessen: In den letzten Jahren wurde die Rebfläche im Ertrag ausgebaut.

Die Pfalz fällt bereits in diesem Diagramm durch konstant hohe Erträge auf.

Die Weinanbaugebiete besitzen somit unterschiedliche grundsätzliche Niveaus mit meist beträchtlichen Schwankungen, aber bewegen Sie sich im Gleichschritt in identische Richtungen, wenn das Wetter in einem Jahr nicht mitspielt?

Zeitreihenanalyse

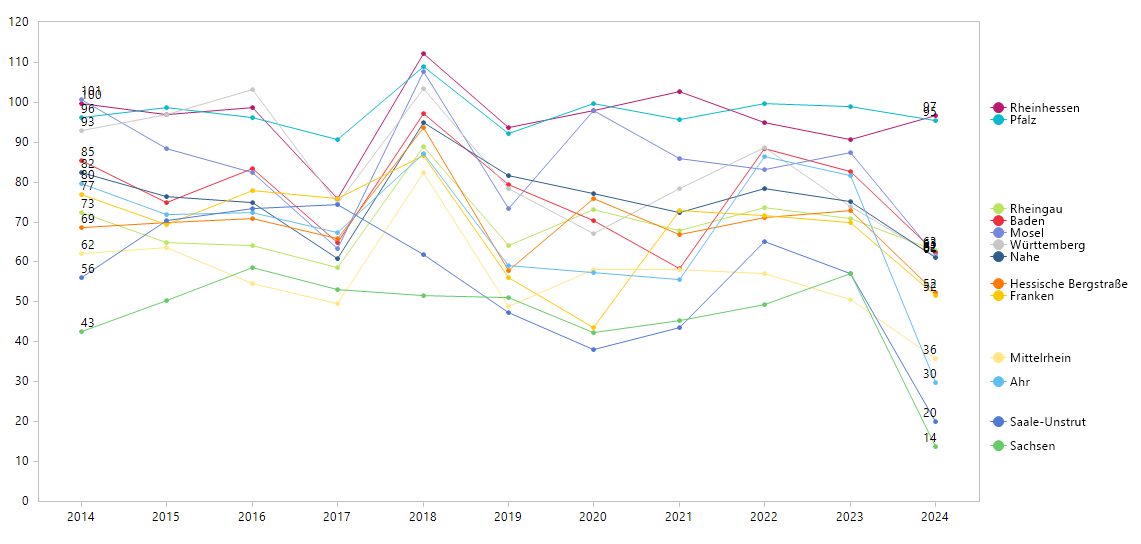

Verwenden wir die Zeitreihenanalyse zur Visualisierung und stellen die Verläufe der Weinmosterträge je Hektar für alle 13 Weinanbaugebiete gleichzeitig dar:

Weinmosterträge je Hektar von 2014 bis 2024

In dieser Grafik sehen wir das neue Feature aus Release 6.6.3, in der Zeitreihenanalyse die Legendenbeschriftung dicht an den Endpunkten der Reihen anzuordnen.

Was fällt auf?

Das Jahr 2018 war ein gutes Weinjahr und bis auf zwei kleine Ausnahmen (Saale-Unstrut und Sachsen) verzeichnen alle Weinanbaugebiete eine Top-Ernte. Diese 11 von 13 Weinanbaugebieten nehmen im Jahr 2018 sogar das Maximum auf dem betrachteten Zeitraum an.

Im Jahr 2024 ging es für die meisten Weinanbaugebiete bergab; Rheinhessen und Pfalz ließen sich aber nicht beirren und hielten das Niveau.

Die im Jahr 2024 beobachtete Clusterung der Haupt-Weinanbaugebiete in 3 Gruppen mit jeweils geringer Streuung ist auch eher als zufälliges Artefakt anzusehen. In den anderen Jahren streuen die Weinmosterträge gleichmäßiger.

Ansonsten gibt es immer lokale Phänomene, die die Weinernte räumlich beschränkt beeinflussen. Hierzu gehören Spätfröste oder übermäßige Regenfälle, die auch für die Ausbreitung von Pilzkrankheiten wie dem Falschen Mehltau sorgen können.

Wenn wir Zahlen für jedes Jahr einblenden, erscheint die Darstellung zunächst etwas unübersichtlich:

Weinmosterträge je Hektar: interaktive Analyse

In der interaktiven Analyse können wir aber per Mouseover auf den Legendeneinträgen auch einzelne Zeitreihen mit ihren Werten hervorheben und können beispielsweise die Behauptung überprüfen, dass für alle großen Weinanbaugebiete das Jahr 2018 ein Rekordjahr war.

Bewegungsanalyse

Um das Auf und Ab bei den Weinmosterträgen leicht zu erfassen, bietet sich auch die Bewegungsanalyse an. Bei den absteigend sortierten Werten bilden wir 3 Klassen mit den Anzahlen 4, 5 und wieder 4.

Uns interessiert aber mehr die Sortierung, weniger die genauen Beträge und die Klassenzugehörigkeiten.

Die bisherigen Analysen haben die Vormachtstellung der Weinanbaugebiete Rheinhessen und Pfalz gezeigt, aber haben diese beiden Gebiete auch immer die ersten beiden Plätze beim Ertrag belegt?

Wir versuchen eine interaktive Analyse:

Bewegungsanalyse mit Weinmosterträgen je Hektar: interaktive Analyse

Dazu klicken wir Rheinhessen und Pfalz an – mit Strg + Klick ist auch eine Mehrfachauswahl möglich – und schauen auf die nicht von diesen beiden Weinanbaugebieten erfassten Plätze auf Rang 1 und 2.

Der 1. Platz im Jahr 2014 wurde von Mosel belegt. Sowohl den 2. Platz im Jahr 2015 als auch den 1. Rang im Folgejahr 2016 nahm Württemberg ein. Der 2. Platz im Jahr 2020 gehörte wieder zu Mosel.

Diese vier Weinanbaugebiete teilen sich somit die ersten beiden Plätze. Mosel und Württemberg zeigen aber deutlich größere Schwankungen, wie auch schon die Dynamische Portfolioanalyse gezeigt hatte.

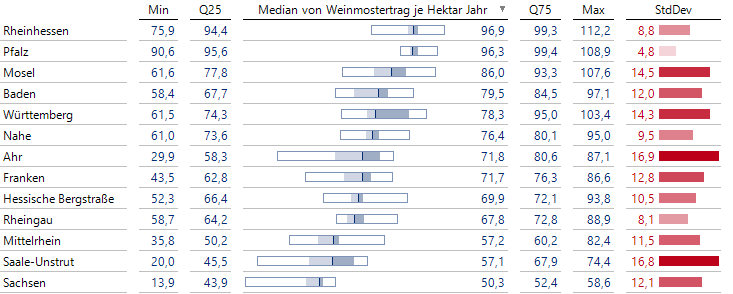

Weinmost: Boxplots

Sind wir mehr an der Verteilung der Erträge je Hektar interessiert und weniger am zeitlichen Ablauf, bieten sich auch Boxplots an, die eine umfassende Darstellung auf engstem Raum ermöglichen.

Dazu legen wir univariate statistische Analysewerte an, in der Dimension Jahr auf der Ebene der Jahre.

Es müssen die Größen Anzahl (exkl. Nullwerte), Minimum, unteres Quartil, Median, oberes Quartil und Maximum zwingend aktiviert werden; StdDev (Standardabweichung) kann optional verwendet werden.

Der Median (oder alternativ der Mittelwert) muss auf der Achse vorhanden sein, dann lassen sich im Menü Editieren unter dem Punkt Grafik Boxplots aktivieren.

Boxplots der Weinmosterträge je Hektar

Die Weinmosterträge je Hektar schwanken beträchtlich von Weinanbaugebiet zu Weinanbaugebiet. Die Pfalz fällt mit hohen, stabilen Erträgen auf.

In Sachsen ist selbst der maximale Ertrag nicht beeindruckend und oft noch geringer als das Minimum einiger anderer Weinanbaugebiete.

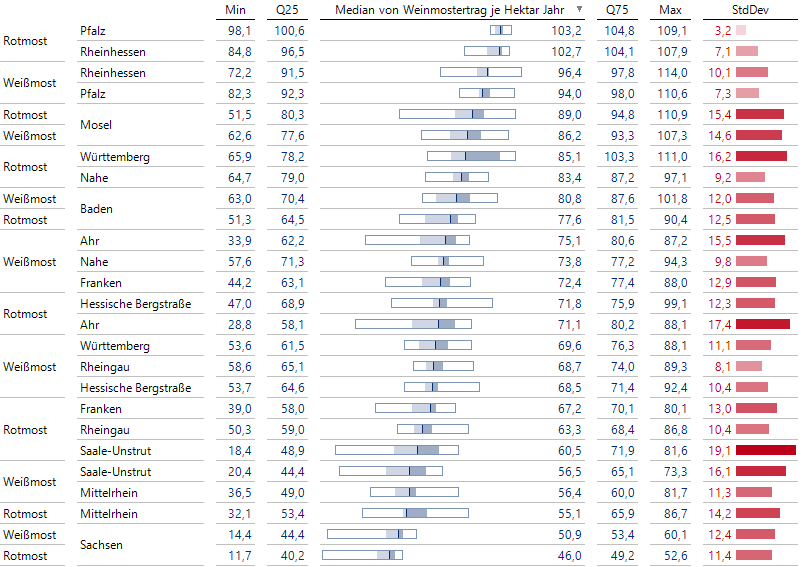

Es spricht nichts dagegen, auch noch die Mostarten auf die Zeilenachse zu ziehen:

Boxplots der Weinmosterträge je Hektar nach Mostarten

Rotmost in der Pfalz ist eine sichere Bank: hohe Erträge mit wenig Schwankung.

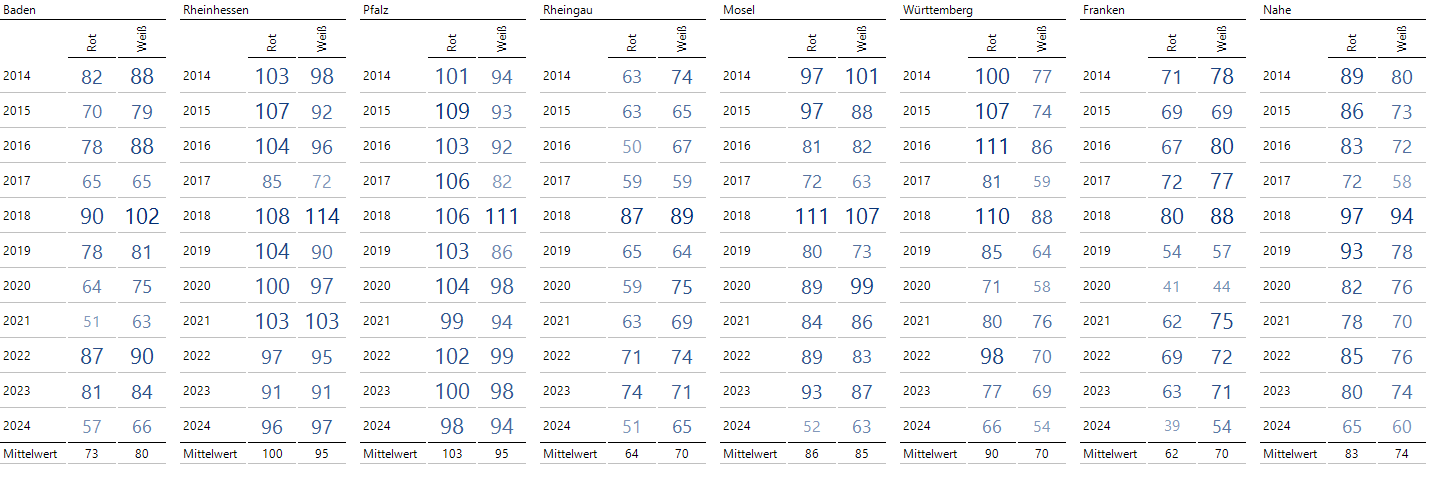

Weinmost: Small Multiples und PowerSearch

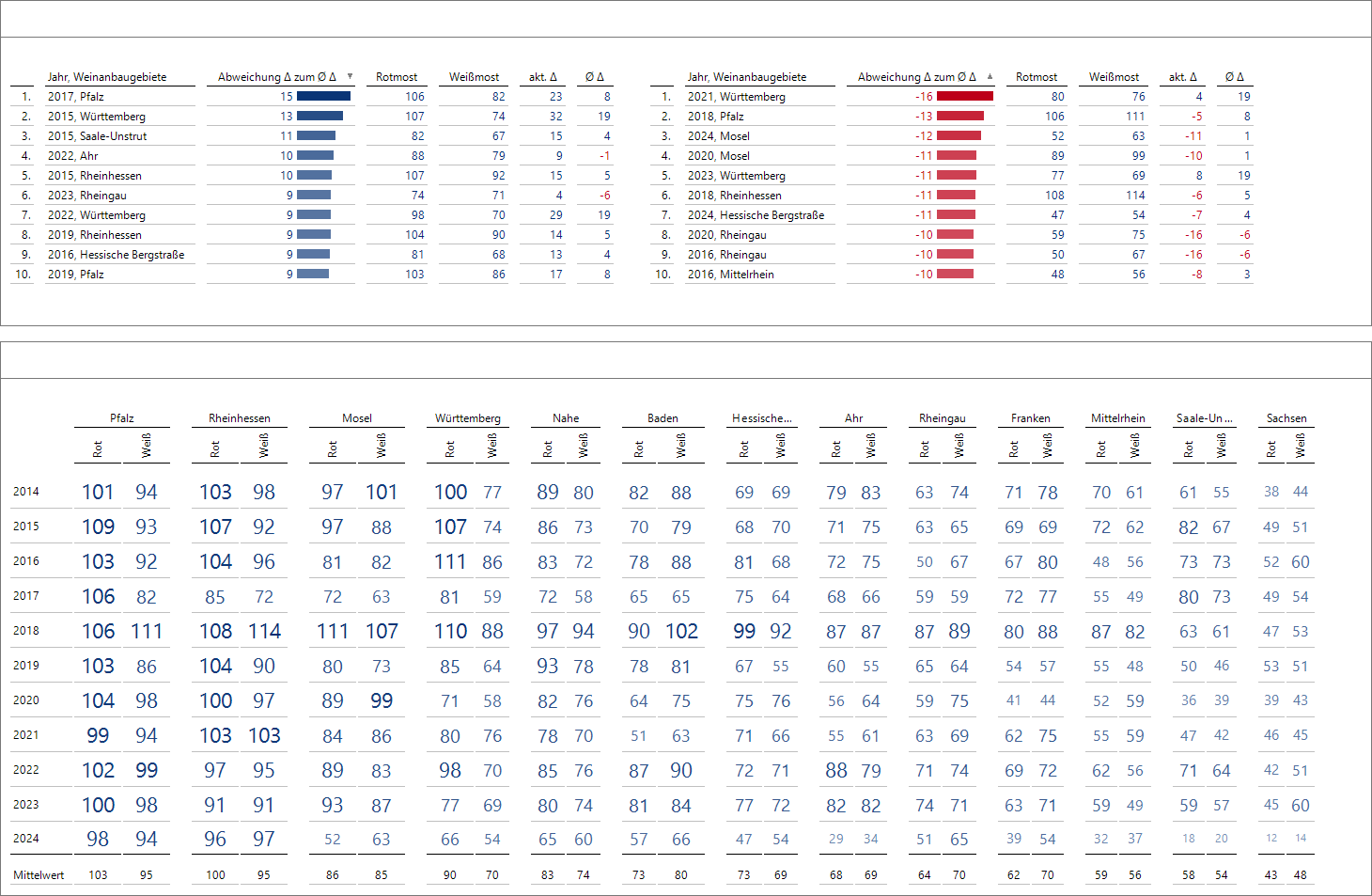

Schauen wir uns einmal im Überblick die Weinmosterträge je Hektar in den einzelnen Jahren an, getrennt für Rotmost und Weißmost:

Small Multiples der Weinmosterträge je Hektar, getrennt nach Mostarten

Wir haben dazu eine einfache Grafische Tabelle mit den Jahren auf der Zeilenachse und den Mostarten auf der Spaltenachse über die 8 größten Weinanbaugebiete iteriert. Mittels Bissantz’Numbers betonen wir die großen Werte.

Über Spaltenaggregationen/Mittelwert haben wir die jeweiligen Mittelwerte über die Jahre für jedes Weinanbaugebiet berechnet.

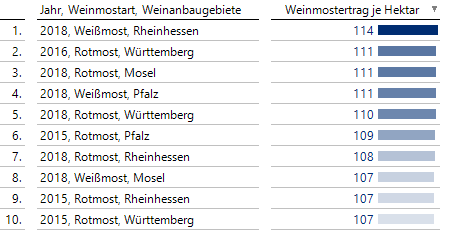

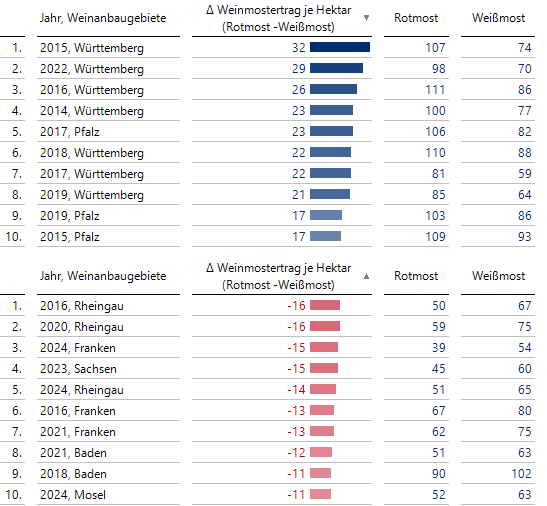

Wir möchten nun Auffälligkeiten, die in der Tabelle zu sehen sind, zielgerichtet mit PowerSearch ermitteln.

Beispielsweise sind wir an besonders großen Weinmosterträgen je Hektar interessiert. In PowerSearch schauen wir uns die Tripel aus Jahr, Weinmost-Art und Weinanbaugebieten an:

Top-10-Weinmosterträge pro Hektar

Die Top-Weinmosterträge je Hektar sind in den bereits bekannten Weinanbaugebieten Pfalz, Rheinhessen, Mosel und Württemberg zu finden. Rotmost kommt mit 7 Nennungen etwas häufiger vor als Weißmost. 6 der 10 Werte stammen aus dem Rekordjahr 2018 und 3 Werte aus 2015.

Richten wir nun unser Augenmerk auf die Differenz der Weinmosterträge je Hektar zwischen Rotmost und Weißmost. Dazu legen wir zwei Filterwerte an, die den Weinmostertrag einmal mit Rotmost und einmal mit Weißmost verbinden.

Dann legen wir einen weiteren Analysewert mit der Differenz dieser beiden Kennzahlen an. Schließlich starten wir die PowerSearch-Analyse über die 2er-Kombinationen aus Jahr und Weinanbaugebiet:

Auffällige Differenzen Rotmost zu Weißmost

Wir stellen fest, dass in Württemberg Rotmost sehr häufig höhere Erträge je Hektar erzielt als Weißmost. Schauen wir auf die Small Multiples, sehen wir in der untersten Zeile, dass dies auch im Durchschnitt gilt: Mit 90 zu 70 werden pro Hektar ca. 20 hl mehr Rot- als Weißmost erzeugt.

Weitere PowerSearch-Anwendung

Sind wir nun an den Jahren interessiert, bei denen die Differenz zwischen Rotmost- und Weißmostertrag für das besagte Weinanbaugebiet auffällig ist, müssen wir die beobachtete Differenz um die langfristige Differenz – hier als Durchschnitt der über die Jahre beobachteten Differenzen genommen – korrigieren.

Auffällige Differenzen Rotmost zu Weißmost gegenüber typischen Differenzen

Die Interpretation beispielsweise des ersten Eintrags auf der Positivseite läuft folgendermaßen ab: In der Pfalz lag der Rotmost-Ertrag im Durchschnitt um 8 [hl je ha] über dem Weißmost-Ertrag. Im Jahr 2017 betrug der Abstand zwischen Rotmost und Weißmost jedoch 23 [hl je ha]. Das ist um 15 [hl je ha] höher als der Durchschnittswert.

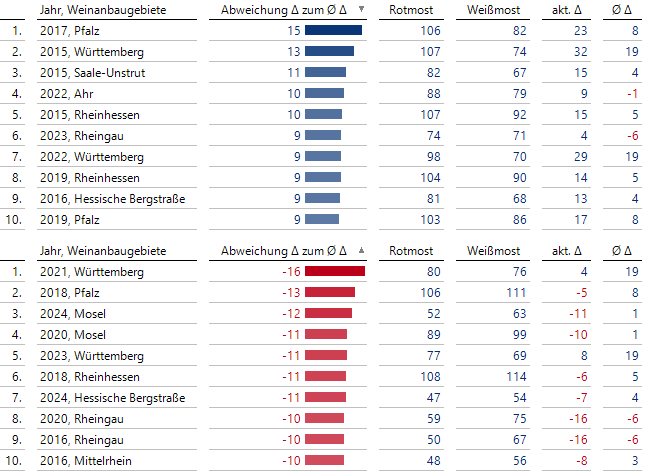

Nun bauen wir uns einen Multiples-Bericht mit einem PowerSearch-Bericht und einer Grafischen Tabelle (diesmal ohne Small Multiples) zum Thema Auffälligkeiten bei den Rotmost- und Weißmosterträgen im Vergleich:

Multiples zum Thema Auffällige Differenzen zwischen Rotmost und Weißmost

Um noch einmal die auffällige Differenz 15 in der Pfalz herzunehmen: In der Grafischen Tabelle sehen wir dank der Bissantz’Numbers schnell in der Spalte von Weißmost, dass 82 hier der kleinste Wert ist.

Ein Schwenk entlang der Zeile zeigt allerdings, dass es sich um ein schlechtes Weinjahr handelte und viele Weinanbaugebiete Einbußen in der Ernte hinnehmen mussten.

Überraschend ist hier also eher, dass der Rotmost in der Pfalz nicht betroffen war und einen typischen, sogar leicht überdurchschnittlichen Wert erzielen konnte.

Recherchen ergeben, dass im Jahr 2017 Spätfröste zu beobachten waren.

Werfen wir einen Blick auf die rechte, also die Negativseite. Hier fällt Württemberg im Jahr 2021 auf. Üblicherweise liegt hier Rotmost um ca. 19 [hl je ha] über Weißmost. Im Jahre 2021 betrug die Differenz allerdings nur 4.

Ein Blick auf die Grafische Tabelle zeigt, dass Rotmost mit 80 unterdurchschnittliche Erträge erzielt hat, während Weißmost mit 76 in diesem Jahr über dem langjährigen Durchschnitt lag.

Noch einmal Bissantz’Numbers

Wenn uns für ein Weinanbaugebiet und eine Mostart nur die Abweichung zum langjährigen Durchschnitt bei dieser Kombination interessiert, können wir diese Abweichungen direkt angeben:

Differenzen zum langjährigen Durchschnitt

Nun ist zwar der absolute Wert nicht mehr ablesbar, aber Farbe und Größe der Bissantz’Numbers lenken den Blick auf die auffälligen Abweichungen.

Es ist leicht zu erkennen, dass das Jahr 2018 ein gutes Weinjahr war, während das Jahr 2024 zumindest quantitativ deutlich unter den Erwartungen lag.

Ebenso fallen die geringeren Erträge im Jahr 2017 bei den größeren Weinanbaugebieten auf, nur Rotmost in der Pfalz – wie eben bereits festgestellt – setzt ein kleines Zeichen gegen den Trend.

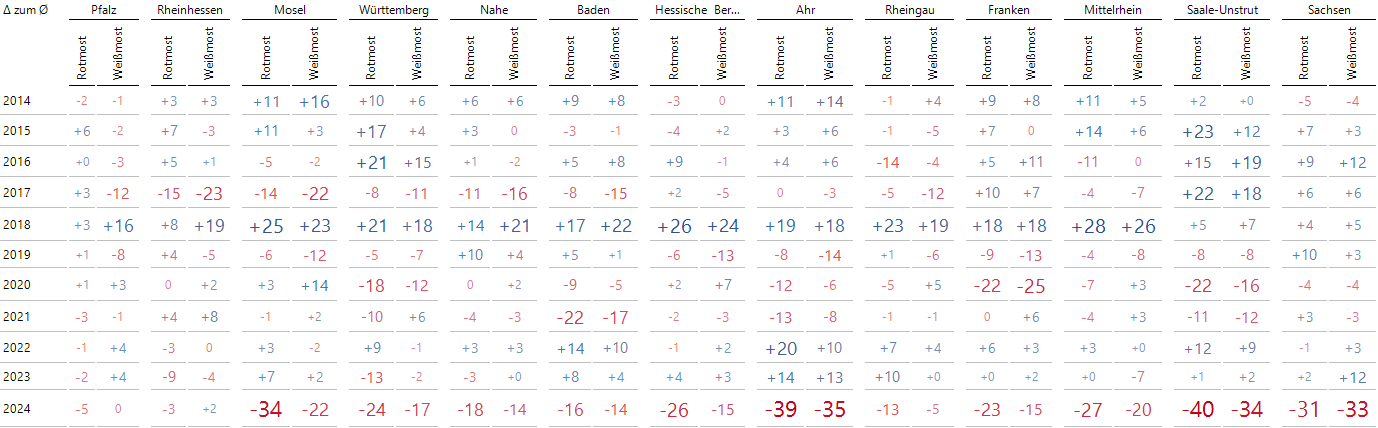

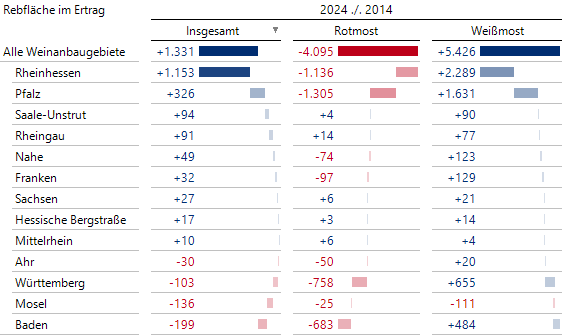

Rebfläche im Ertrag

Anfangs hatten wir festgestellt, dass sich die Rebfläche im Ertrag im Laufe der Zeit leicht erhöht hat, und die Dynamische Portfolioanalyse legte den Schluss nahe, dass wir in Rheinhessen den entscheidenden Akteur vor uns haben. Schauen wir uns für eine genaue Analyse die folgende Grafische Tabelle an:

Grafische Tabelle mit Wasserfall

Für diese Grafische Tabelle habe ich ein Zeitanalyseelement mit der Differenz der Werte von 2024 und 2014 angelegt. Die Weinanbaugebiete sind nach ihrem Nettobeitrag absteigend sortiert.

Mit der aktivierten Option Wasserfall lässt sich leichter nachvollziehen, wie die Differenzen zwischen 2024 und 2014 für die drei Rubriken Insgesamt, Rotmost und Weißmost entstehen.

Es ist ersichtlich, dass ein moderater Zuwachs der gesamten Rebfläche im Ertrag zu beobachten ist. Ein im Betrag ca. 3-mal so großer Rückgang bei Rotmost wird durch einen etwa 4-mal so großen Zuwachs bei Weißmost überkompensiert.

Rheinhessen steuert wie erwartet am meisten zum Netto-Zuwachs bei, gefolgt von der Pfalz mit einigem Abstand.

Die nächstgrößeren Weinanbaugebiete Württemberg, Mosel und Baden fallen am Ende der Tabelle mit negativen Nettobeiträgen auf. Bei ihnen hat sich somit die Rebfläche im Ertrag in den 10 Jahren verringert.

Mosel ist das einzige Weinanbaugebiet, bei dem sich sogar die Rebfläche für Weißmost verringert hat, wenn auch nur leicht.

Quellen

Die Daten stammen aus der Datenbank GENESIS-Online des Statistischen Bundesamtes.

Datenquelle für Weinmost: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Abrufdatum am 25.6.2025; Datenlizenz by-2-0; eigene Berechnungen/eigene Darstellung

Die Daten stammen aus der Position mit dem Code 41253-0002: „Erntemenge an Weinmost, Weinmostertrag je Hektar, Rebfläche im Ertrag: Deutschland, Jahre, Art des Weinmosts, Weinanbaugebiete“

zusätzliche Anmerkungen:

Mosel: Bis 2007 Anbaugebiet „Mosel-Saar-Ruwer“.

Saale-Unstrut: Einschließlich Brandenburg.

Sachsen: Einschließlich Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Rotmost: Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

Für die Korrektheit der gezeigten Werte können wir leider keine Gewähr übernehmen.